Wenn es nostalgisch sein darf, kann unter Umständen altdeutsche Schrift zum Einsatz kommen. Doch welche ist das genau und wie kann man sie einsetzen? Eine kleine Entwicklungsgeschichte und Fonts zum Herunterladen.

Inhalt:

- Was ist eine altdeutsche Schrift?

- Gedruckte Schriften

- Schreibschriften

- Altdeutsche Schriften in der Vergangenheit

- Altdeutsche Schriften zum Download

Was ist eigentlich „altdeutsche Schrift“?

Eines gleich vorweg: DIE altdeutsche Schrift gibt es nicht, und schon gar nicht als allgemeingültigen Begriff. In der Umgangssprache beschreibt man damit Schriftarten, die zum einen besonders alt und heute nicht mehr so gebräuchlich sind und in Deutschland entwickelt beziehungsweise hierzulande zumindest weit verbreitet waren.

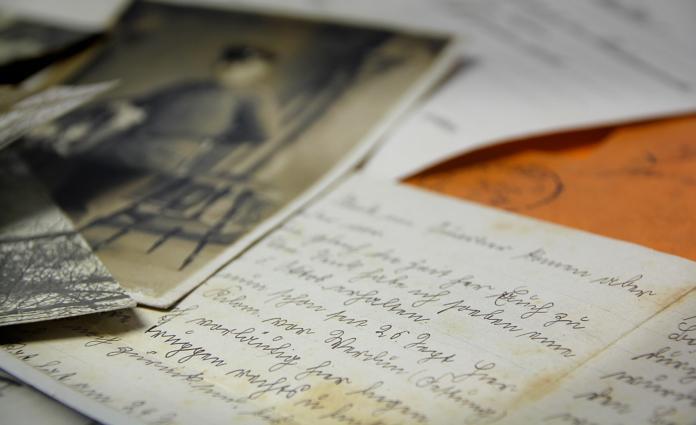

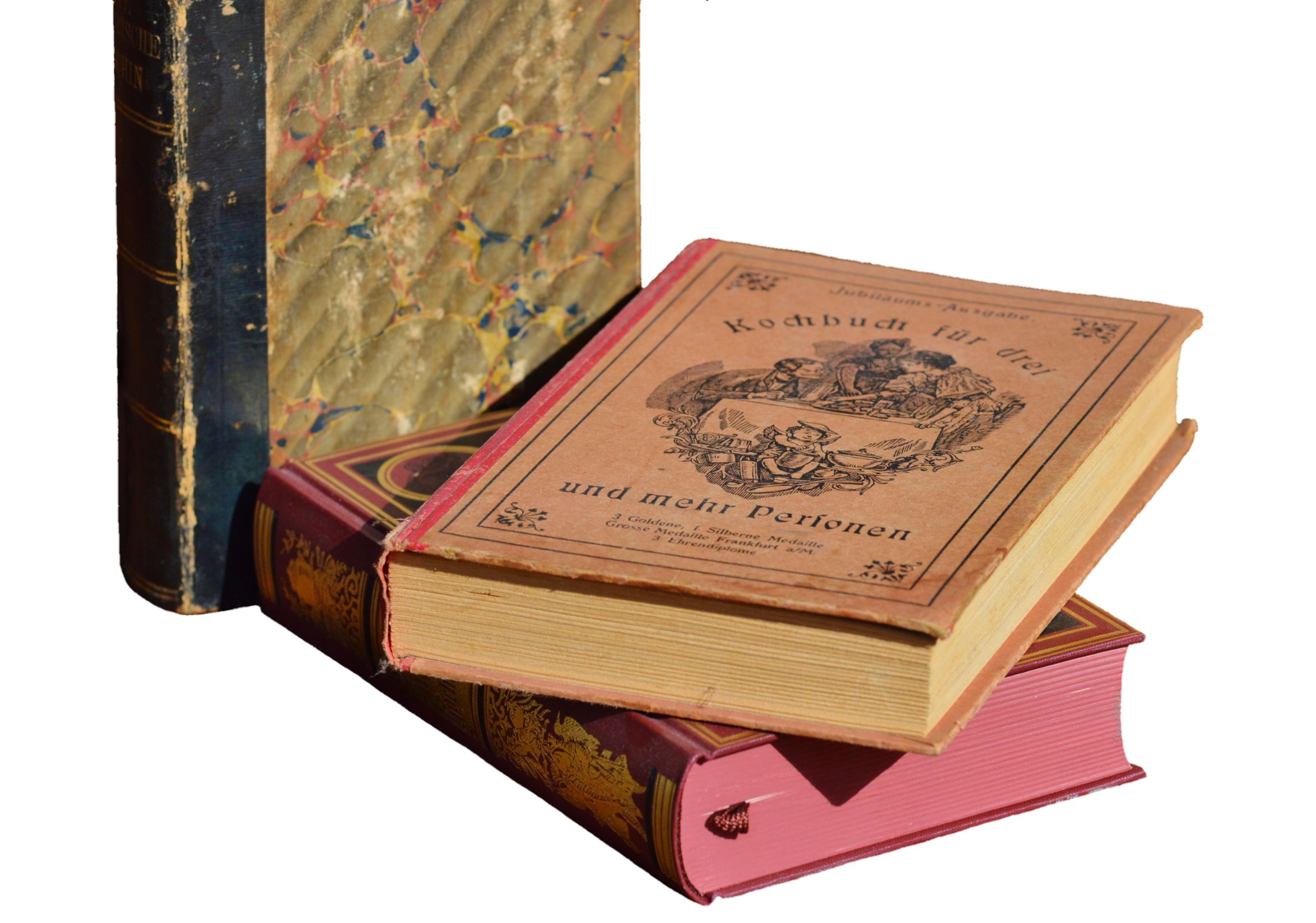

Im Hinterkopf hat man dabei gedruckte Frakturschriften und handgeschriebene Briefe sowie Dokumente, die heute fast nur noch (Ur-)Großeltern und Experten entziffern können. Setzt man sich als Laie intensiver damit auseinander, was alles landauf, landab unter „Altdeutscher Schrift“ subsummiert wird, stößt man auf einige Überraschungen bezüglich Alter und Herkunft mancher Schriftbilder.

Gedruckte Schriften

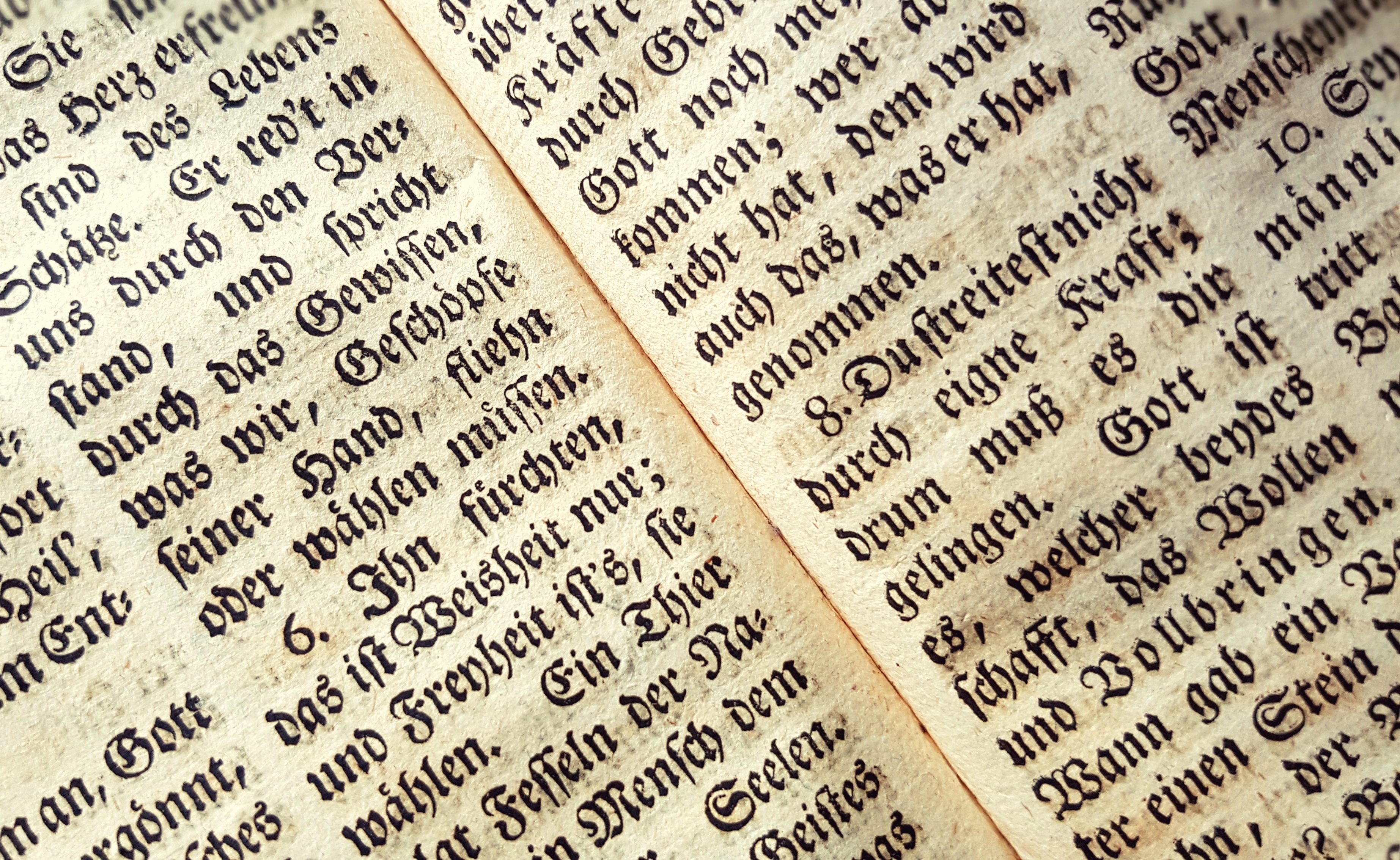

Gedruckt werden konnten Schriften natürlich erst seit Gutenbergs epochaler Erfindung Mitte des 15. Jahrhunderts, die von Hand verfassten Vorläufer sind jedoch zum Teil älter. Bei all diesen als „altdeutsch“ eingestuften Schriften handelt es sich um gebrochene Schriften, die in anderen Ländern nie eine ähnlich starke Verbreitung fanden. Sie entstanden im Laufe des 12. Jahrhunderts in Anlehnung an gotische Formen.

Diese wurden, als noch der Bleisatz zum Einsatz kam, in vier Untergruppen klassifiziert. Am wichtigsten sind die Schwabacher und die Frakturschriften, da sie zu ihrer jeweiligen Blütezeit alle anderen Schriften an den Rand drängten.

Gotische Textura

Die Gotische Textura entstand um 1440 und zeichnet sich durch ein enges, steiles Schriftbild aus. Die Kleinbuchstaben weisen in Abgrenzung zum Romanischen keinerlei Rundungen mehr auf. Sie sind „gebrochen“.

Rundgotisch

Die „Urtype“ dieser Ausprägung ist die Rotunda. Auf sie gründen sich die rundgotischen Schriften, die die gotische Zeichenform mit ungebrochenen Rundungen an den Kleinbuchstaben fortsetzten und um 1450 vermutlich in Südeuropa entstanden.

Schwabacher

Sie entstand um 1450 im mittelfränkischen Schwabach und wurde von 1485 an in der Reichsstadt Nürnberg genutzt. Ihren Namen erhielt sie vermutlich durch das Konvent zu Schwabach, aus dem die Schwabacher Artikel hervorgingen, die in eben dieser Schrift abgefasst wurden.

Die Lutherbibel, also die deutsche Übersetzung der lateinischen Gutenberg-Bibel, wurde überwiegend in einer Schwabacher Schrift gedruckt (deshalb auch als „Reformationsschrift“ bekannt) und verbreitete sich damit rasant im gesamten deutschsprachigen Raum. Sie avancierte zur meistgenutzten Schrift.

Die Schwabacher Schrift mit Rundbogen bei den Kleinbuchstaben ist deutlich breiter als die Gotische Textura und die rundgotischen Schriften, wirkt offener und dadurch etwas gefälliger.

Mitte des 16. Jahrhunderts lösten Frakturschriften die Alte Schwabacher ab, die jedoch weiterhin bis ins 20. Jahrhundert dazu genutzt wurde, in Texten einzelne Stellen hervorzuheben. Die uns heute zur Verfügung stehenden Schriftschnitte sind Abwandlungen der original Alten Schwabacher Schriften.

Frakturschriften

Die Frakturschriften entstanden als Gegenentwurf zur Alten Schwabacher, sind deutlich schmaler, wenn auch nicht durchgängig. Die Großbuchstaben dieser Schriftart weisen zusätzliche Zierelemente, den sogenannten Elefantenrüssel, auf. Die Bögen an den Kleinbuchstaben sind wieder gebrochen.

Ab Mitte des 16. Jahrhunderts wurde im deutschsprachigen Raum nahezu ausschließlich in Frakturschriften gedruckt, die allerdings dem jeweiligen Zeitgeschmack angepasst wurden: von der Renaissance über Barock und Rokoko bis zum Klassizismus und ins 20. Jahrhundert hinein. Eine der bekanntesten Vertreterinnen ist die Breitkopf-Fraktur, 1750 vom Buchdrucker Johann Gottlob Immanuel Breitkopf entwickelt.

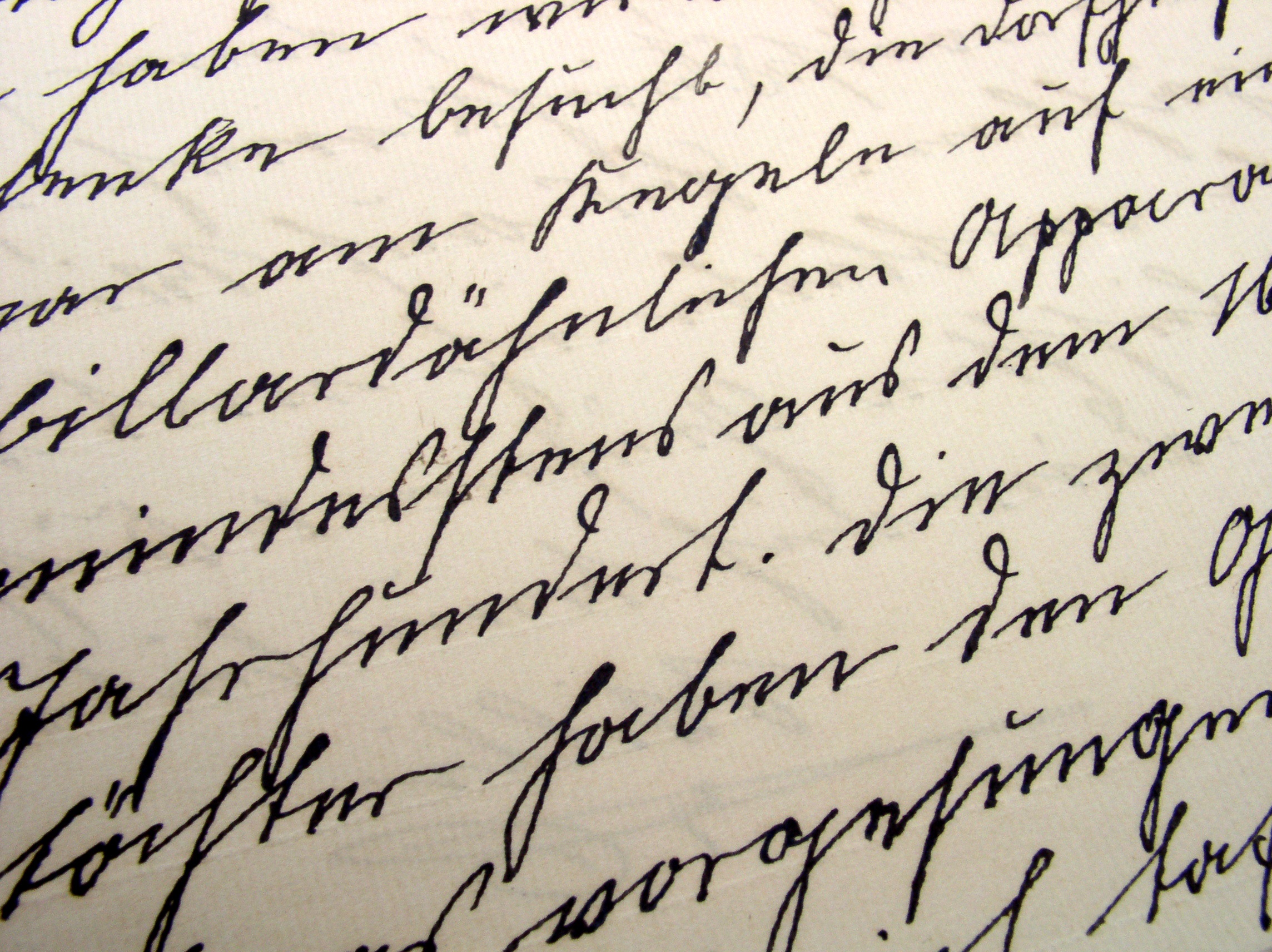

Schreibschriften

Zu den oben erwähnten Schriften, die – wenn nicht gedruckt – Buchstabe für Buchstabe gemalt werden mussten, entwickelten sich auch Schriften, die ein flüssiges Schreiben ermöglichten: die Handschriften oder Schreibschriften. Die wichtigste davon war bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts die Deutsche Kurrentschrift. Der Begriff lehnt sich an das lateinische Wort currere (deutsch: laufen) an. Für amtliche Schriftstücke und Dokumente war zudem die Deutsche Kanzleischrift üblich, die allerdings nur im geschäftlichen Bereich zum Einsatz kam.

Aus der Kurrentschrift entwickelte Ludwig Sütterlin 1911 seine nach ihm benannte Schrift, die bis in die 1940er-Jahre genutzt wurde, um in der Schule Schreibschrift zu erlernen. Die Sütterlinschrift meinen viele, wenn sie von einer „altdeutschen“ Schreibschrift sprechen.

Heute wird in Schulen in der Regel die sogenannte vereinfachte Ausgangsschrift, die Lateinische Ausgangsschrift oder die Schulausgangsschrift gelehrt; diese Schreibschriften verwenden das lateinische Alphabet und sollen Schüler zu individuellen Handschriften führen. Mit Sütterlin muss dagegen niemand mehr das Schreiben erlernen.

„Altdeutsche“ Schriften in der Vergangenheit

Gebrochene Schriften wecken auch Erinnerungen an Deutschlands dunkelsten Teil der Geschichte. Als kleine Ironie der Historie haben jedoch ausgerechnet die Nationalsozialisten 1941 sowohl die gebrochenen Schriften als auch die Sütterlinschrift verboten. Anfangs noch als „die deutsche Schrift“ glorifiziert und flächendeckend, insbesondere auch auf Propaganda-Plakaten, eingesetzt, wurden die gebrochenen Schriften plötzlich verboten und durch die Antiqua ersetzt.

Für die zahlreichen historischen Schriften ist es sehr schade, dass sie trotz dieses Verbots in vielen Köpfen fest mit rechtem Gedankengut verknüpft werden. Da dies aber nun eine Tatsache ist, sollte man gebrochene Schriften sensibel einsetzen.

„Altdeutsche Schriften“ zum Herunterladen

Tipp: Wir haben alle Schriften auf kommerzielle Nutzbarkeit geprüft, können aber keine Gewähr übernehmen; bitte kontrollieren Sie daher die jeweilige, mitgelieferte Schriftlizenz oder die Hinweise auf der jeweiligen Download-Plattform.

Im Internet finden sich zahlreiche Fonts, die alten Schriften nachempfunden sind. Viele davon haben auch Ligaturen, bei denen zwei Buchstaben so miteinander verbunden sind, dass optisch keine Lücke entsteht und die Wörter leichter zu lesen sind. Wir haben eine repräsentative Auswahl an Schriften zusammengestellt.

Gotische Textura

Der Unterschied zur romanischen Schrift wird sehr stark betont, weshalb alle Rundungen gebrochen sind.

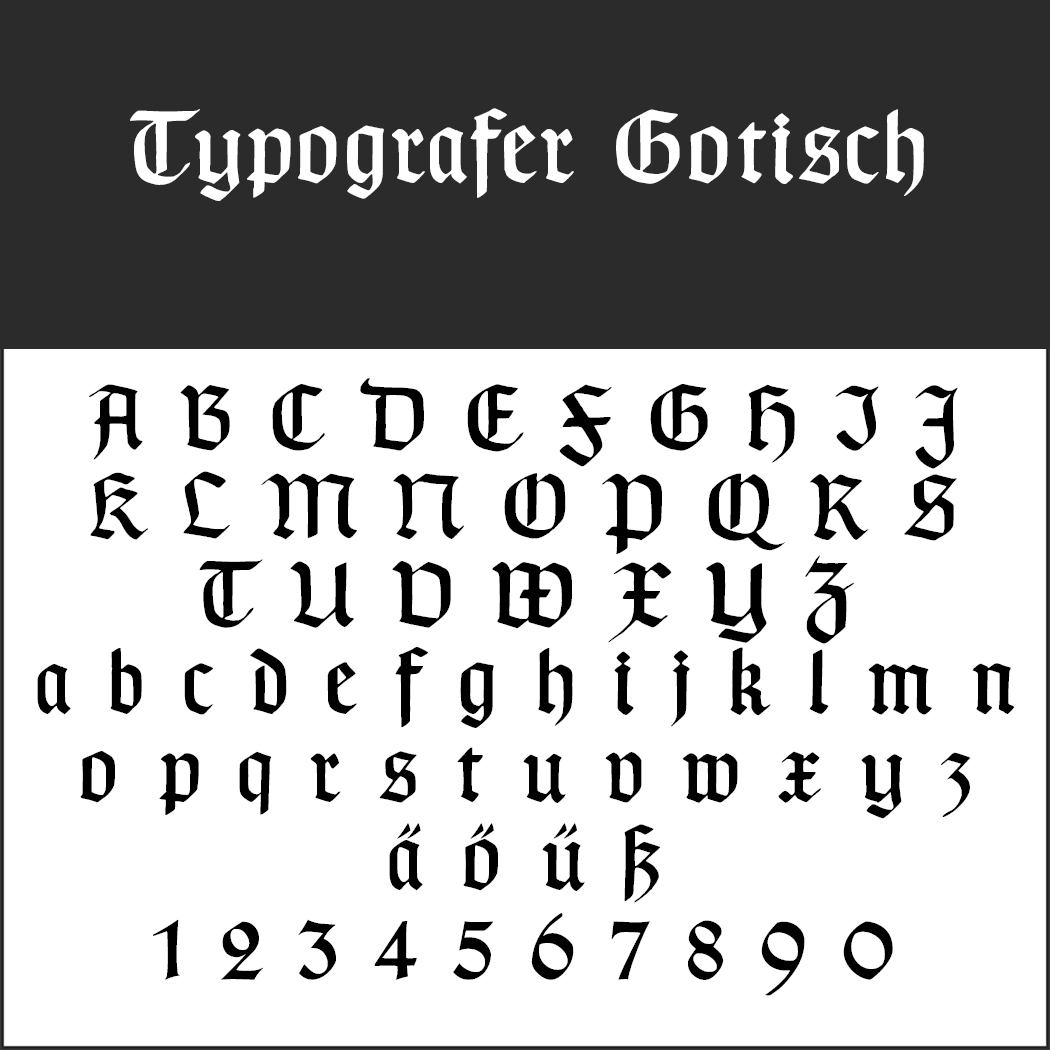

Typographer Gotisch

Typographer Gotisch

Diese Schrift entstand 2002 nach gotischen Vorbildern und enthält alle Merkmale der gotischen Textura.

- Lizenz: Free For Commercial Use License (FFC, https://www.1001fonts.com/licenses/ffc.html)

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Typographer Mediengestaltung (2002)

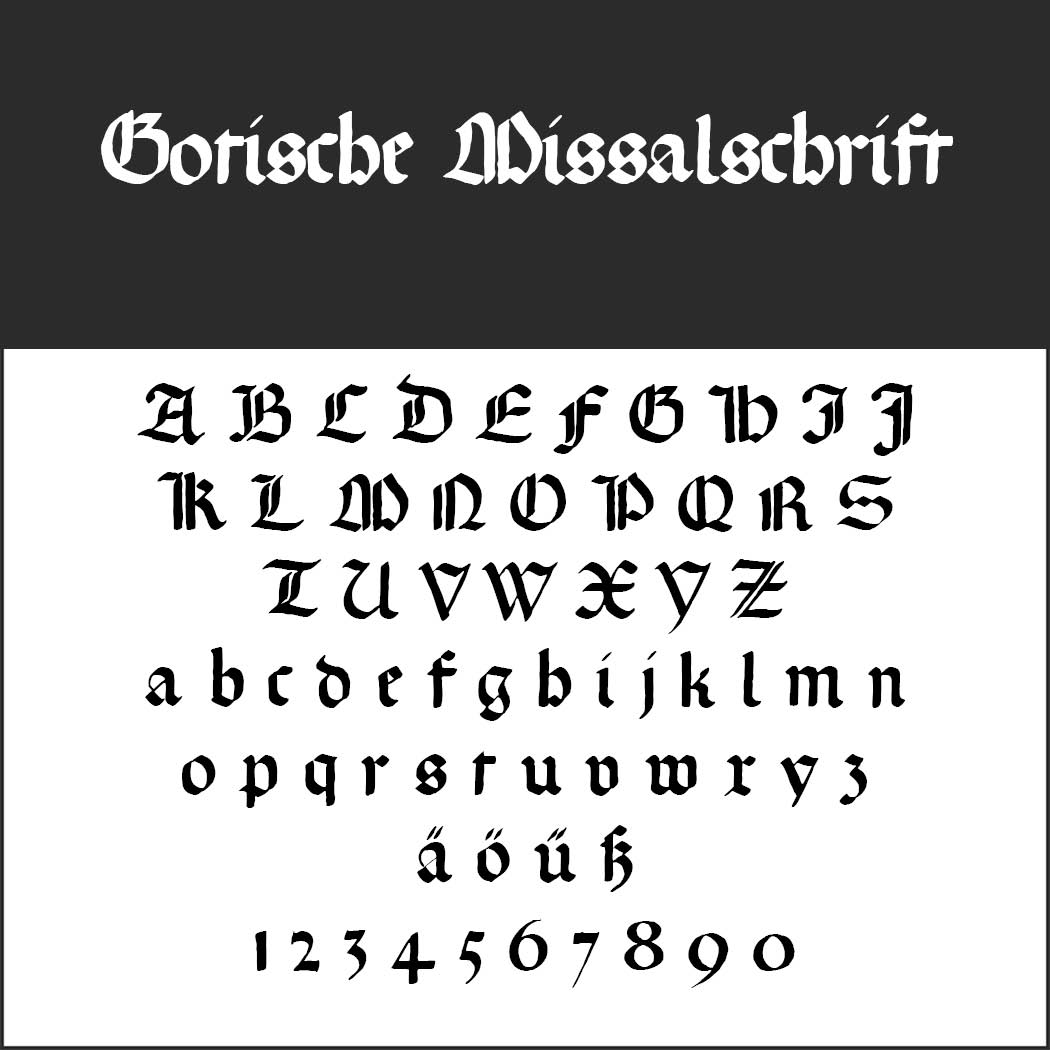

Gotische Missalschrift

Gotische Missalschrift

Nach gotischem Vorbild wurde diese Schrift 1941 für den Druck entwickelt – just im selben Jahr, in dem erst inoffiziell, dann öffentlich die Antiqua zur „Normalschrift“ erhoben wurde.

- Lizenz: SIL Open Font License (http://scripts.sil.org)

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Peter Wiegel (www.peter-wiegel.de) nach einem Design von 1941

Rundgotisch

Hier werden die Rundungen an den Kleinbuchstaben ihrem Namen wieder gerecht: Sie sind runder als bei der gotischen Textura. Urform für diese Klassifizierung ist die Rotunda.

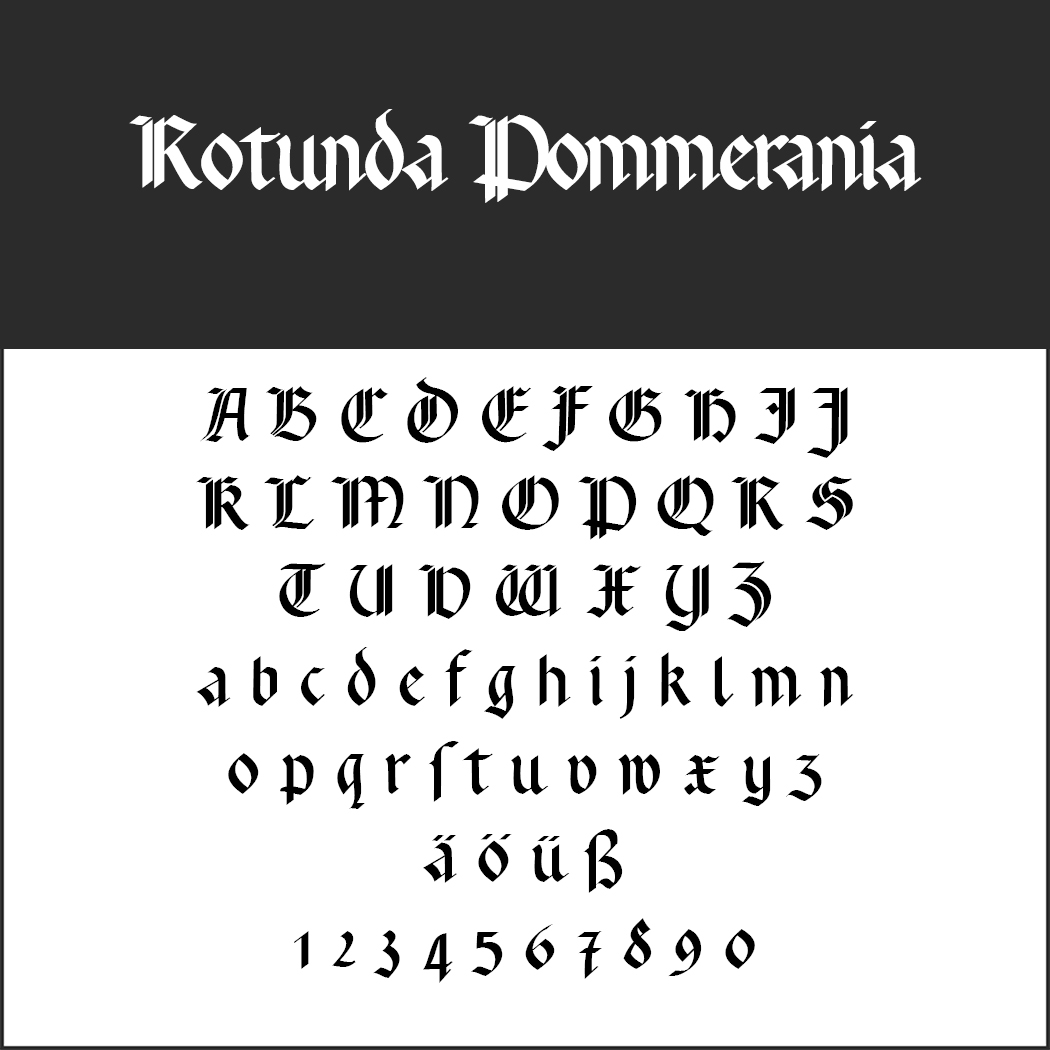

Rotunda Pommerania

Rotunda Pommerania

Eine bekannte Rotunda-Interpretation von Peter Wiegel aus dem Jahr 2010.

- Lizenz: SIL Open Font License (http://scripts.sil.org), Readme-Datei im Zip-Ordner

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Peter Wiegel (www.peter-wiegel.de), 2010

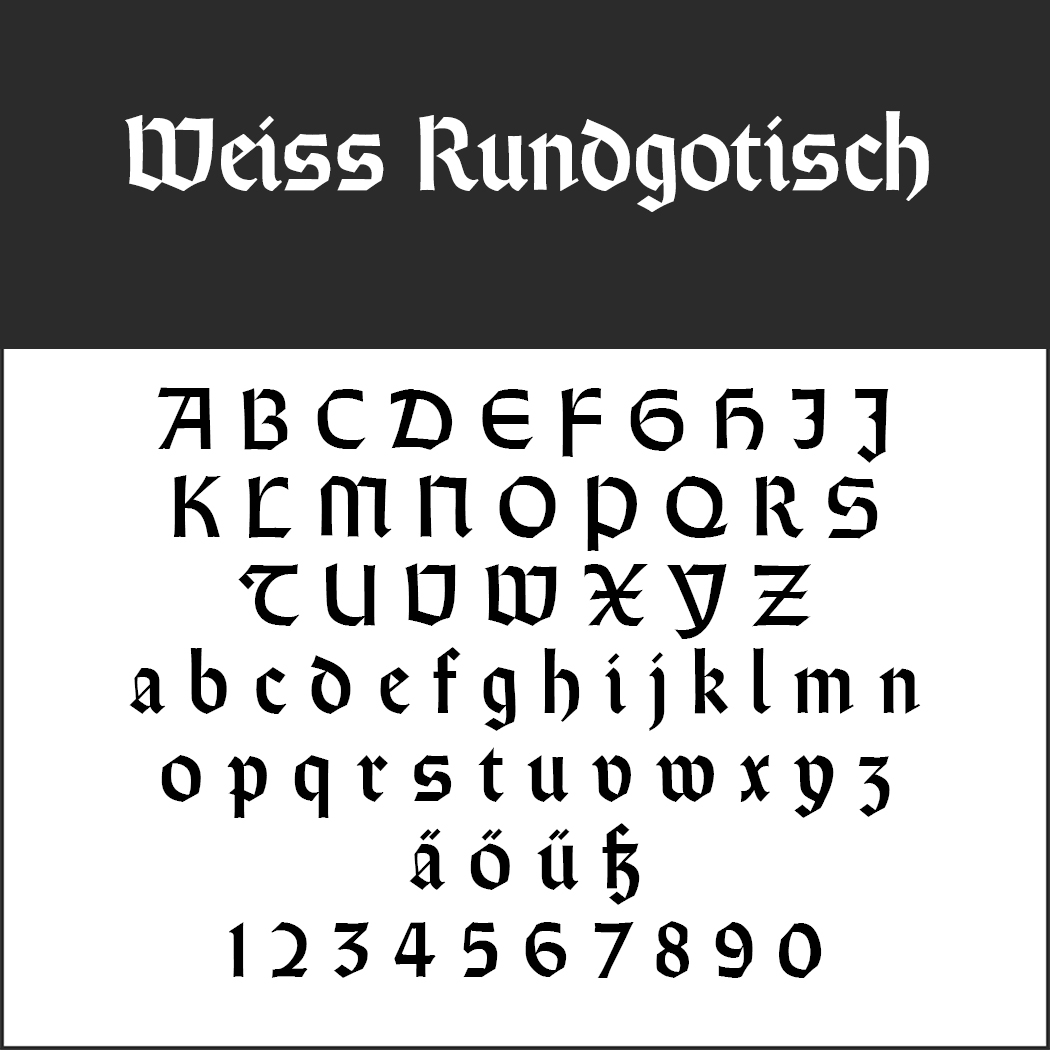

Weiss Rundgotisch

Weiss Rundgotisch

Rudolf Weiss kreierte in den 1920er-Jahren diese rundgotische Schrift, die Dieter Steffmann 1998 für die digitale Nutzung adaptierte.

- Lizenz: Free For Commercial Use License (FFC, https://www.1001fonts.com/licenses/ffc.html)

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Dieter Steffmann, 1998, nach einem Design von Rudolf Weiss

Schwabacher

Die Schrift der Luther-Bibel, die bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts die meistgenutzte Schrift im deutschsprachigen Raum war, lebt in modernen Varianten weiter.

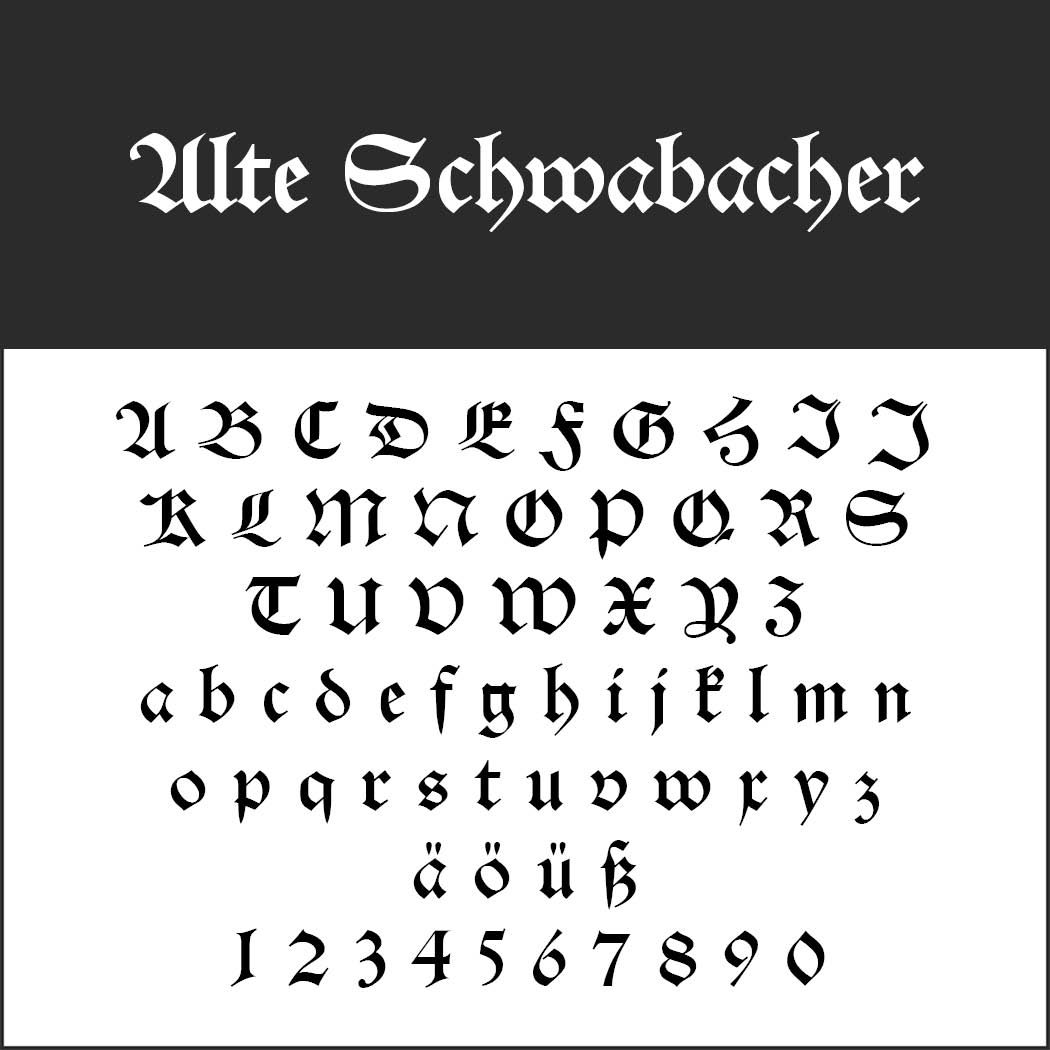

Alte Schwabacher

Alte Schwabacher

2001 entstand diese Interpretation der Schwabacher Schrift, die dem Original sehr nahekommt.

- Lizenz: 1001Fonts Free For Commercial Use License (https://www.1001fonts.com/licenses/ffc.html), Readme-Datei im Zip-Ordner

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Typographer Mediengestaltung, 2001

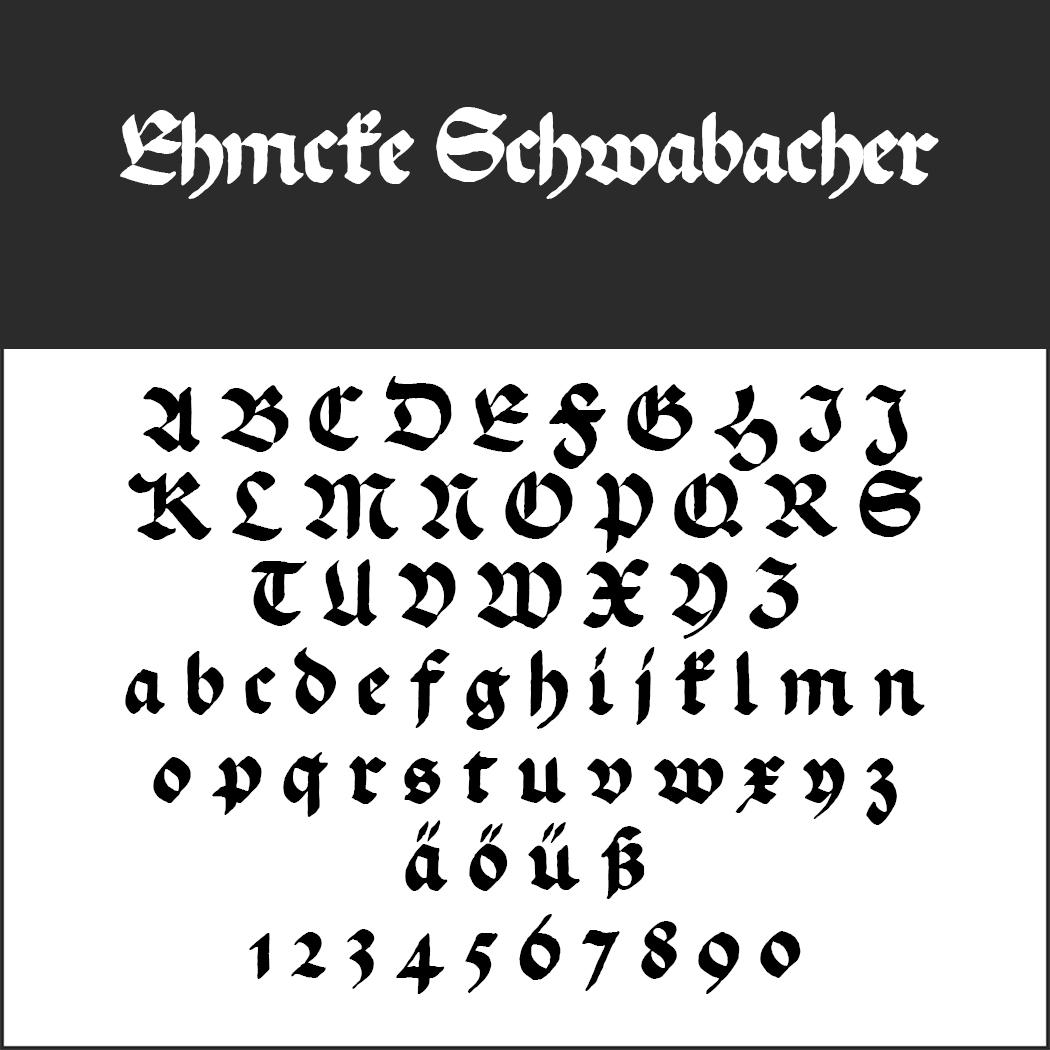

Ehmcke Schwabacher

Ehmcke Schwabacher

Diese Schrift entstand wie die gotische Missalschrift im Jahr 1941 und wurde von Peter Wiegel digitalisiert.

- Lizenz: SIL Open Font License (http://scripts.sil.org)

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Peter Wiegel, basierend auf einem Design von 1941

Frakturschriften

Bis Mitte des 16. Jahrhunderts wurden die Schwabacher Schriften von den Frakturschriften abgelöst. Den Anfang dieser Entwicklung markiert der Versroman Theuerdank, der 1517 im Auftrag von Kaiser Maximilian I fertiggestellt wurde.

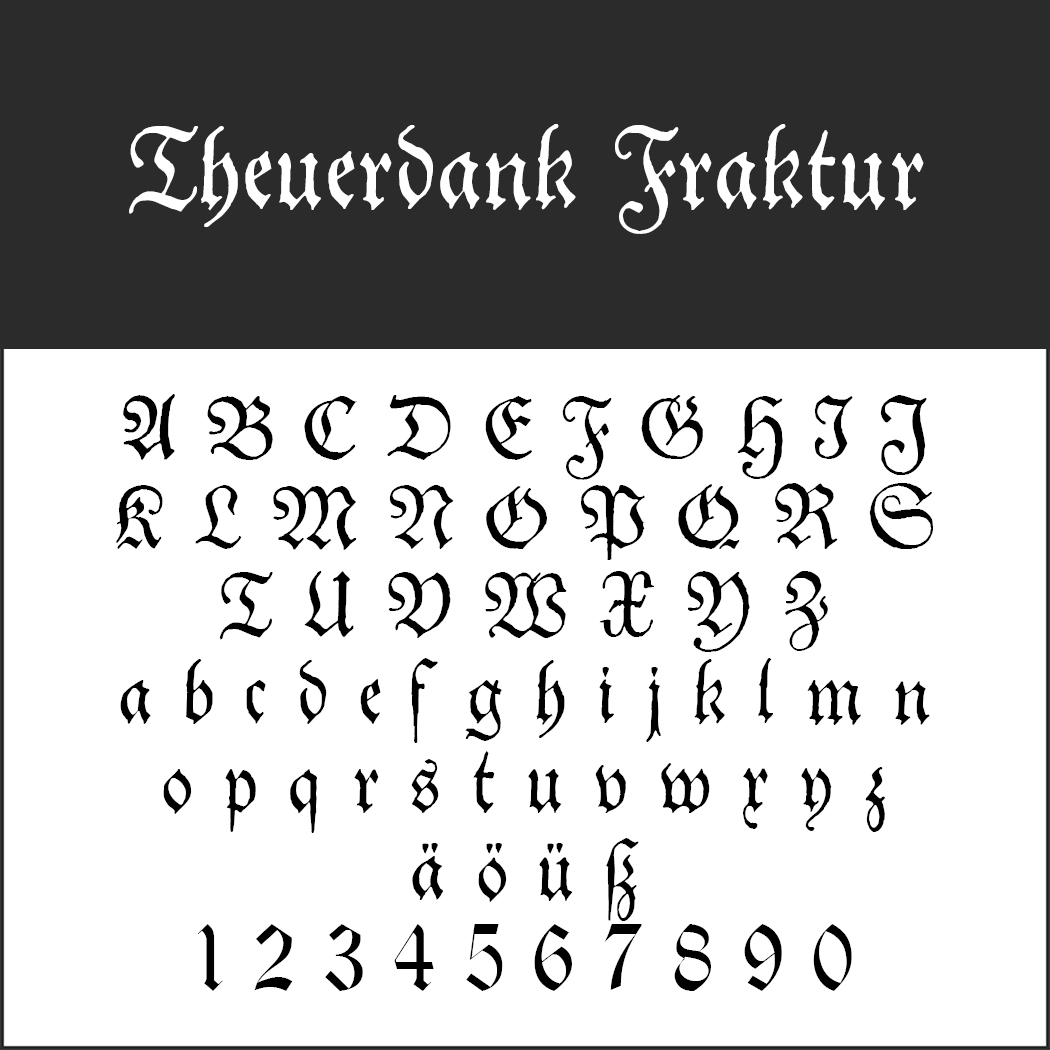

Theuerdank Fraktur

Theuerdank Fraktur

In Anlehnung an die berühmten Verse über die Reise Kaiser Maximilians I zu Maria von Burgund nennt sich dieser 2002 entwickelte Font Theuerdank.

- 1001Fonts Free For Commercial Use License (https://www.1001fonts.com/licenses/ffc.html), Readme-Datei im Zip-Ordner

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Typographer Mediengestaltung, 2000

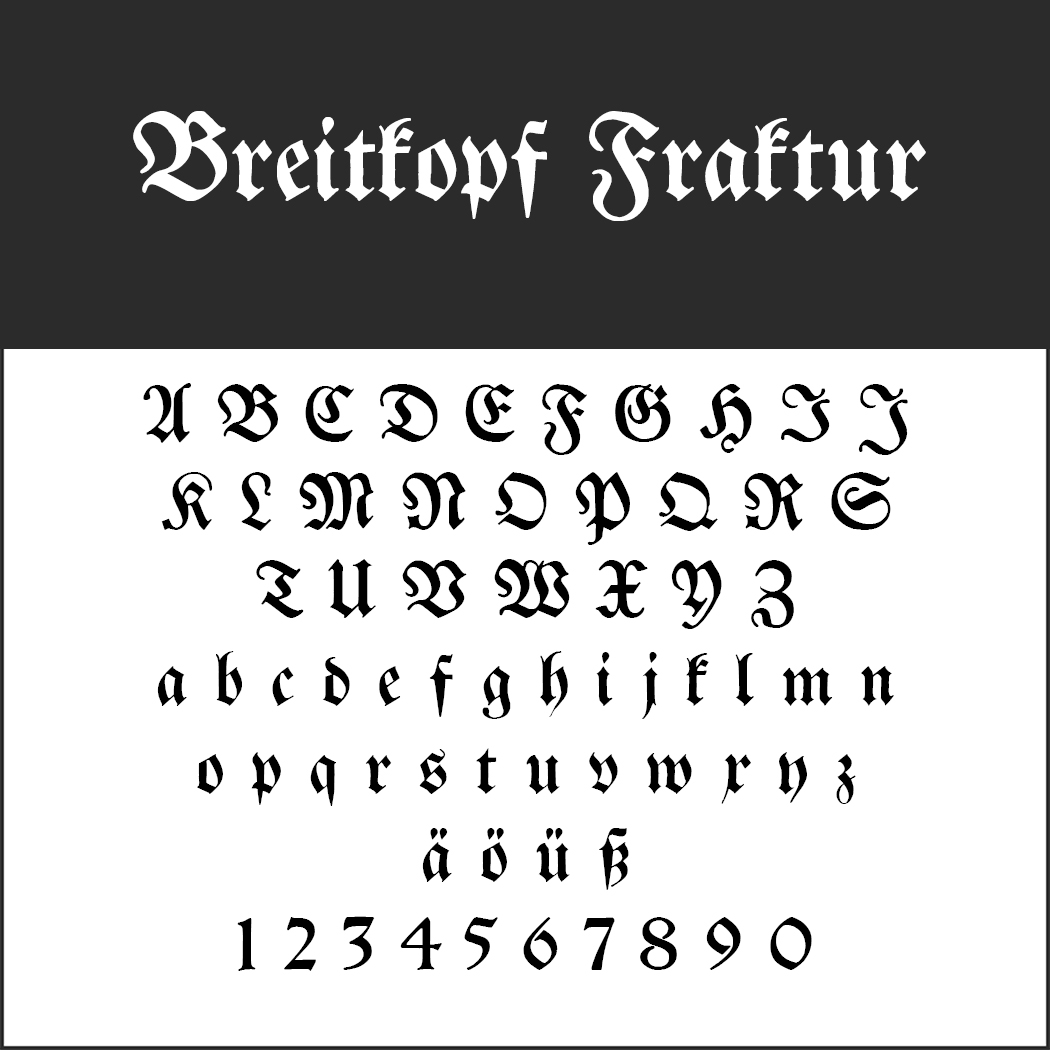

Breitkopf Fraktur

Breitkopf Fraktur

Die Originalschrift stammt vom berühmten Typografen Johann Gottlob Emmanuel Breitkopf, der sie um 1750 entwarf. Hier haben wir eine modernisierte Form von 2000.

- Lizenz: SIL Open Font License (http://scripts.sil.org), Readme-Datei im Zip-Ordner

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Typographer Mediengestaltung, 2000

Schreibschriften

Das Hauptmerkmal von Schreibschriften ist, dass sie eigentlich nicht gedruckt werden, sondern handschriftlich zu Papier gebracht werden. Da die meisten von uns ältere Schriften jedoch nicht beherrschen, ist es sehr praktisch auf Fonts zurückgreifen zu können. Hier eine Auswahl an „altdeutschen“ Schreibschriften:

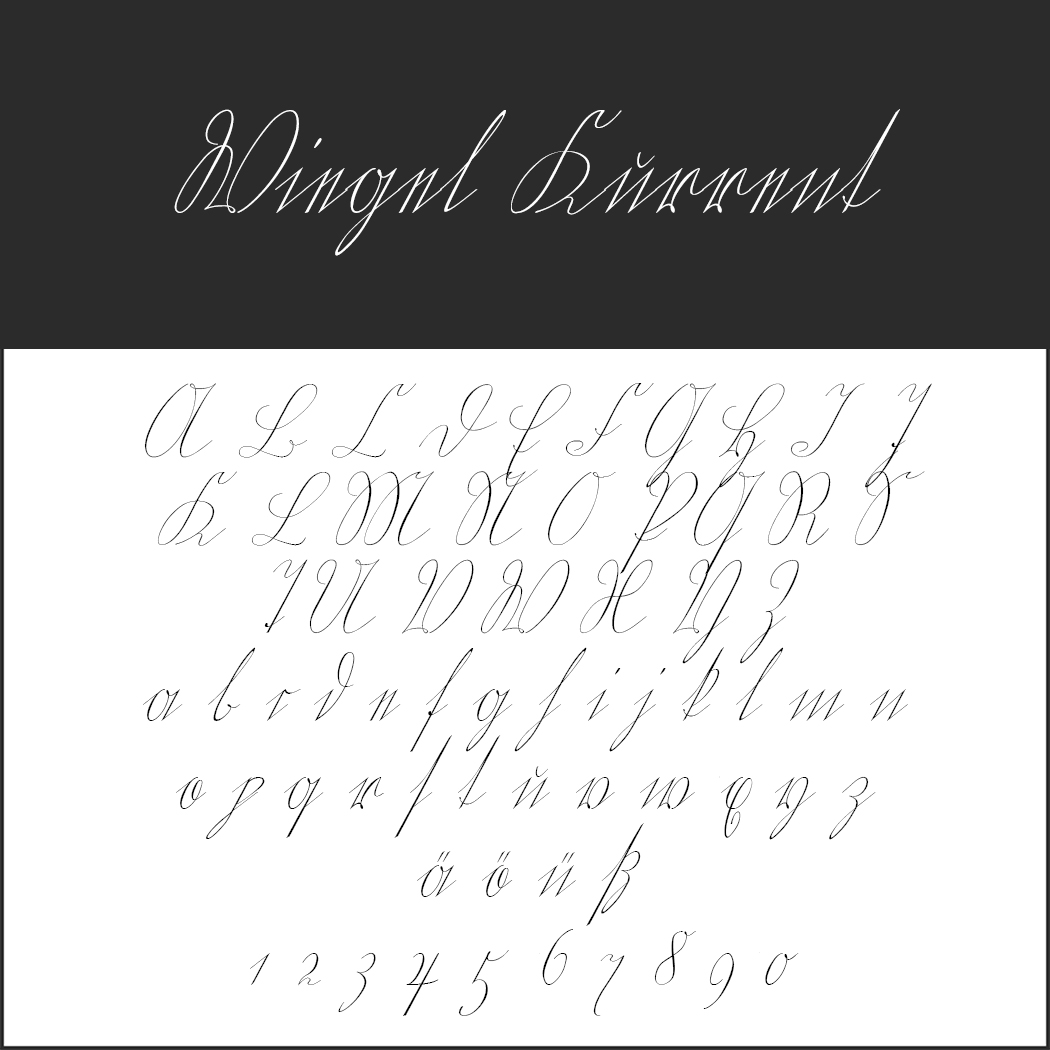

Wiegel Kurrent

Wiegel Kurrent

Mit diesem Font präsentiert Peter Wiegel einen typischen Vertreter für eine deutsche Kurrentschrift.

- Lizenz: Creative Commons Attribution License (CC BY, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), Readme-Datei im Zip-Ordner

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: OTF, TTF

- Design by Peter Wiegel

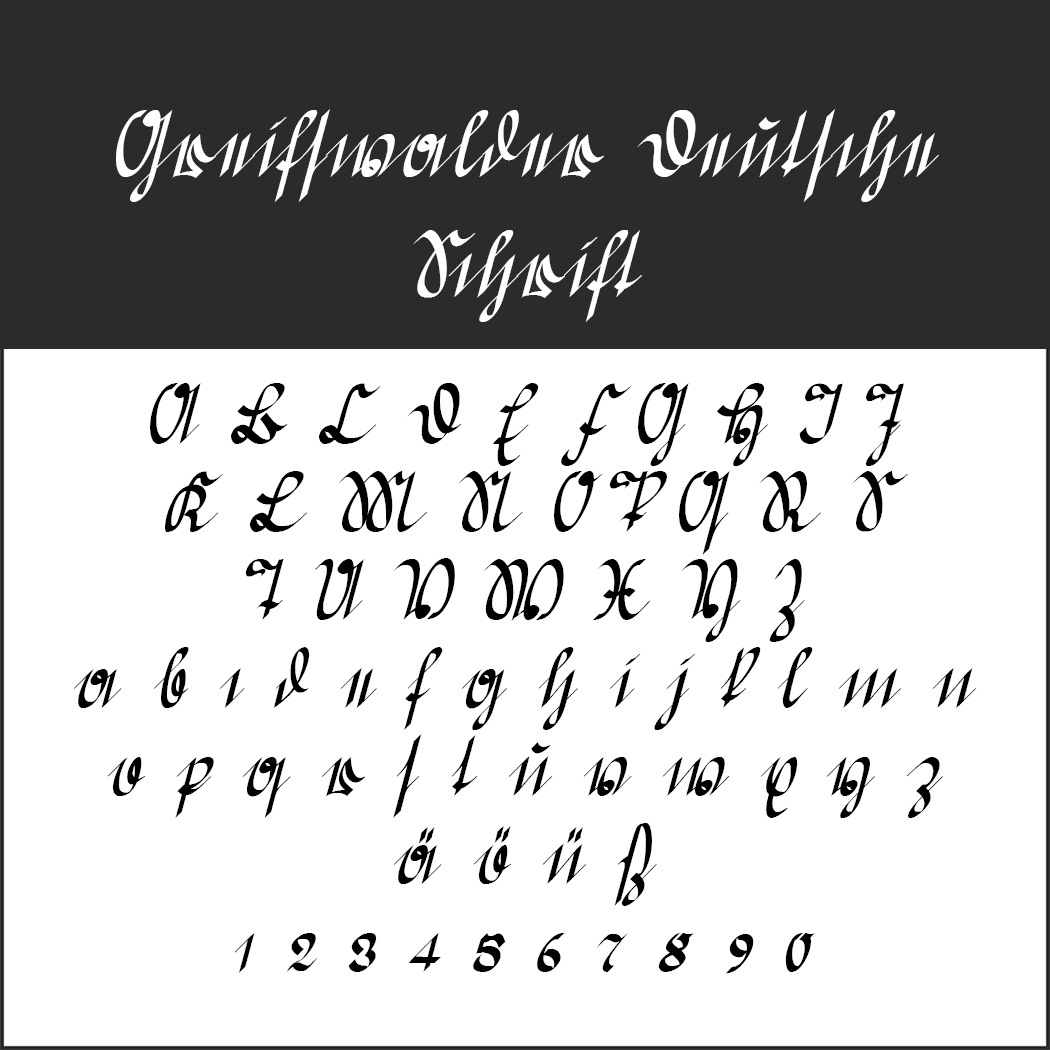

Greifswalder Deutsche Schrift

Greifswalder Deutsche Schrift

Diese Schrift ähnelt der Offenbacher bzw. Koch-Kurrent von Rudolf Koch von 1927.

- Lizenz: SIL Open Font License (http://scripts.sil.org), Readme-Datei im Zip-Ordner

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Peter Wiegel (http://www.peter-wiegel.de/greifswalderdeutsch.html)

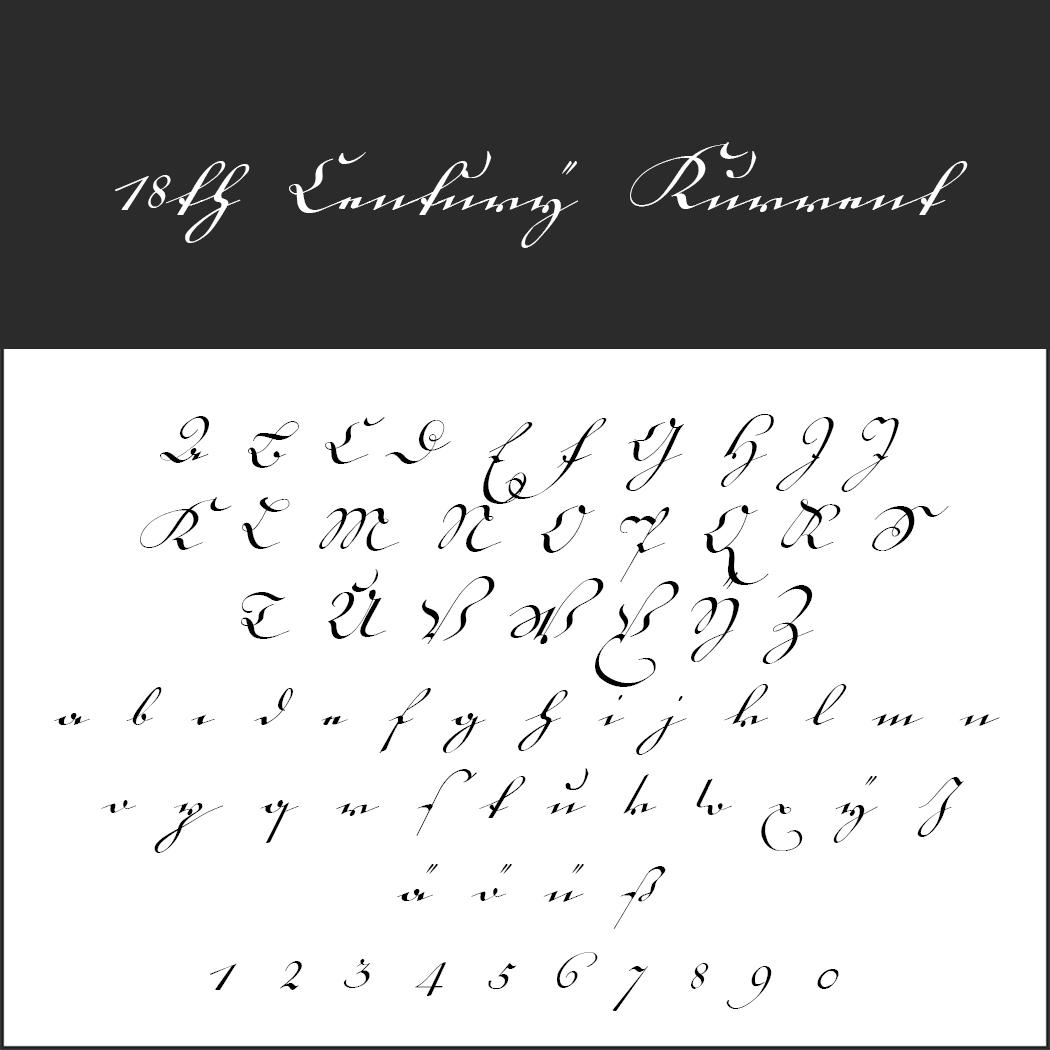

18th Century Kurrent

18th Century Kurrent

Deutlich weiter zurück reichen die Wurzeln dieser Kurrentschrift aus dem 18. Jahrhundert.

- Lizenz: SIL Open Font License (http://scripts.sil.org), Readme-Datei im Zip-Ordner

- Download direkt als Zip-Datei

- Fontformat: TTF

- Design by Peter Wiegel

Noch mehr Schriften entdecken Sie auf unserer Themenseite:

https://schriftgestaltung.com

https://www.typolexikon.de

http://www.kurrentschrift.net/

Bildquellen